난 사진으로 세상에 표현한다

시각장애 사진작가 김우림

본문

사진은 시각예술이다. 그렇기에 눈으로 충분히 볼 수 있어야 카메라를 조작하고 사진 촬영을 할 수 있다. 하지만 김우림 씨는 그것이 편견이라는 것을 몸소 증명하고 있다. 음악을 하기 위해서는 청각을 활용해야만 한다는 게 편견이라는 것을 베토벤이 보여줬듯이, 시각장애를 가지고 있다고 해서 시각예술인 사진을 하지 못하는 것은 절대 아니라는 것이다. 시각장애인으로 어떻게 사진작가로 활동하고 있는지 김우림 사진작가를 만나본다.

*본 기사에 사용된 사진은 김우림 사진작가가 직접 촬영한 것으로 사진의 무단 복제 및 사용을 엄격하게 금지합니다. 사진을 무단으로 복제 및 사용한 것이 밝혀질 경우 저작권법에 따라 처벌받게 됨을 명시합니다.

선천성 시각장애인으로 사진을 시작

김우림 씨가 시각장애인 사진작가로 활동한다는 이야기를 처음 들었을 때 기자가 생각했던 게 하나 있었다. 시각장애인이 사진가로 활동한다는 게 쉽지 않으니까 김우림 씨는 분명히 후천적으로 시각장애를 가지게 되었을 것이라는 생각이다. 처음부터 비장애인 사진작가로 활동하고 있었다면, 시각장애를 가지게 된 뒤에도 이전에 가지고 있던 사진작가로서의 ‘감’을 활용해서 계속 카메라를 만질 수 있다고 생각했기 때문이다. 하지만 이는 기자의 명백한 편견이었음이 드러났다.

“반대예요. 원래 선천성 녹내장으로 시각장애를 가지고 있었고, 점점 정도가 심해지고 있죠. 사진은 제가 아주 어렸을 때 주변에 사진 찍는 것을 좋아하는 아저씨들이 있었어요. 그분들이 카메라 다루는 것을 항상 보니까 어린 마음에 멋있다는 생각도 하고, 어떻게 카메라를 다루는지 어깨너머로 보기도 하고, 카메라 들고 나가시면 저도 찍게 해달라고 떼써가지고(웃음). 비싼 장비들이니까 처음에는 안 된다고 하다가 일단 빌려주고 나면 어떻게 찍어야 하는지 다 알려주거든요. 그렇게 해서 사진을 배우기 시작했어요.”

즉 이미 시각장애를 가지고 있었던 어린 시절부터 사진을 배워왔던 것이다. 김우림 씨는 당시 배웠던 것을 활용하여 사진뿐만 아니라 영상 촬영과 편집에 이르기까지 다른 비장애인들과 다름없는 활동을 하고 있다. 다만 최근 시력이 점점 나빠지면서 요즘은 영상보다는 사진작가로서의 활동에만 주력하고 있다. 시력이 점점 나빠지고 있으면 사진을 찍는 것도 쉽지 않을 텐데, 카메라 조작부터 사진을 찍는 것까지 어떻게 하는 걸까?

“제가 처음에 사진을 필름카메라로 배웠거든요. 아시다시피 필름카메라는 디지털카메라와 달리 사진을 인화할 때까지 뭐가 찍혔는지 몰라요. 그래서 어찌 보면 감(느낌)하고 경험과 지식만 가지고 사진을 찍는 거죠. 그게 지금 제가 사진을 찍는 방식과 굉장히 많이 닮아 있어요.”

기술이 많이 발전한 요즘 디지털카메라는 사진을 찍으면 어떤 게 찍혔는지, 원하는 각도와 구도 등이 제대로 반영되었는지를 그 자리에서 바로 확인할 수 있다. 하지만 필름카메라로 사진을 촬영했던 예전에는 사진을 인화하기 전까지는 사진이 어떻게 찍혔는지 제대로 알지 못한다. 어찌 보면 잘 보지 못하는 김우림 씨는 디지털화된 현대사회에서도 여전히 필름카메라로 사진을 촬영할 때와 같은 시대를 살고 있는지도 모른다. 하지만 그동안 김우림 씨가 사진작가로 활동하면서 습득한 감과 경험, 지식이 사진 촬영에 큰 도움을 주고 있을 것이다.

시각장애인 사진작가의 사진 촬영법

김우림 씨가 인물 사진을 촬영하는 현장에 함께했던 적이 있는데, 그때 김우림 씨가 사진 촬영 대상자에게 했던 질문이 있다. 본인의 얼굴에서 어느 쪽이 더 잘생겼다고 생각하냐고. 김우림 씨가 상대방의 얼굴을 자세히 보지 못하니까 던진 질문이라고 생각하면서도 다른 한편으로는 김우림 씨만의 사진 촬영 기술이 아닐까 생각했다.

“사람의 얼굴이 정확하게 좌우가 대칭인 사람은 없잖아요. 제가 인물사진을 찍을 때 분위기를 좀 풀기 위해서 여쭤보는 내용이기도 하고, 실제로 촬영할 때도 자기가 자신 있는 얼굴 쪽으로 약간 얼굴을 더 돌린다든가 시선이 그쪽으로 간다든가 아니면 표정을 만들 때 그쪽이 좀 더 자연스럽게 만들어진다든가 그런 경향들이 있어서 겸사겸사 여쭤본 거예요. 그리고 제가 인물사진을 정말 제대로 찍고 싶을 때는 사람 얼굴을 만져요. 직접 얼굴을 만져보고 어느 쪽이 어떤지, 머리 모양이 어떤지를 간단하게 본 다음에 촬영하는데 대부분의 경우에는 그럴 상황이 안 되거든요. 아무리 시각장애를 가지고 있는 사진작가라고 해도 그런 부분을 다 이해하기는 쉽지 않으니까, 그래서 본인의 얼굴 중 어느 쪽이 더 좋은지를 물어보는 거예요.”

사진은 인물사진만 있는 게 아니다. 풍경이나 정물, 건축물도 있고, 최근에는 거리의 일상적인 모습을 담은 스트리트 포토(street photo)처럼 다양한 장르가 있다. 장르와 상황, 장소마다 촬영하는 방법이 다 달라지게 될 텐데, 김우림 씨가 인물 사진을 찍을 때처럼 또 다른 김우림 씨만의 촬영기법이 있는지 궁금해졌다.

“유명한 여행지에 가서 풍경 사진을 찍을 때는 미리 그 여행지에 대한 정보를 많이 가지고 가요. 다른 사람이 찍어놓은 사진도 미리 보고, 그다음에 그 지역에 대해 알기 위해서 현장의 어느 쪽에 뭐가 있는지 안 보이니까 도착하기 전에 지도를 봐요. 앞에 강이 있다. 건너편에 산이 있다. 뭐 이런 것들을 미리 공부를 좀 해서 가고요. 그다음에 카메라를 가지고 가서 일단 찍어봐요. 찍어서 촬영된 사진을 확대해서 보면 어느 정도는 보이는 경우도 있거든요. 그래서 먼저 시험으로 몇 장 찍어보고 그걸 가지고 태양의 방향, 피사체, 날씨, 구도 같은 것들을 미리 공부해서 본격적으로 작업을 해요.”

요즘 김우림 씨가 즐겨 찍는 사진은 스트리트 포토인데, 이를 위해서는 청력에 많이 의존한다고 한다. 어느 방향에 차가 있고, 사람이 걸어오고, 가게가 있고, 장애물들이 있는지, 길이 어느 방향으로 뻗어있는지 등 주변에서 일어나는 일들을 소리를 듣고 판단해서 어느 정도를 카메라에 담을지 고민하는 것이다. 시각장애인이 길을 걸을 때의 원리와 같다.

“카메라는 사진을 찍기 위한 도구인데, 사진은 눈으로 보고 찍어야 되니까 눈이 안 보이는 시각장애인이 카메라를 만질 거라는 생각을 하기 쉽지 않죠. 그래서 시각장애인을 위한 카메라는 당연히 없고, 촬영을 도와줄 수 있는 보조공학기기도 없어요. 다만 제가 최근에 응용하는 건 스마트폰에 있는 화면을 해설해 주는 기능이에요. 정확도가 한 60% 정도밖에 안 되는데 그나마 좀 활용을 하면 앵글을 잡는 데 도움이 돼요.”

결국 사진이 시각예술이라고 시각장애인이 하지 못할 거라는 것은 편견에 지나지 않는다. 취미도 아닌 직업으로서 카메라로 사진을 찍고 있는 김우림 씨가 바로 증인이다. 비시각장애인이 ‘눈으로 보면서’ 카메라로 사진을 찍는다면, 김우림 씨는 최대한 눈을 활용하지 않을 수 있는 ‘다른 방법’으로 사진을 찍는다. ‘시각’예술이라고 해서 반드시 눈으로 완벽하게 볼 수 있어야 하는 게 아니듯이, 조금 다르게 접근해 본다면 오히려 새로운 시각예술을 발견할 수도 있다.

사진은 시선의 공유, 시각장애는 방해 요소가 아니다

인터뷰를 하면서 김우림 씨가 찍었던 사진들을 몇 장 보여줬다. 사진마다 김우림 씨만의 이야기가 잘 담겨있다. 특히 야경의 명소라는 서울 응봉산에 가서 야경은 안 찍고 일출을 찍은 사진을 보여줘서 의아했다. 야경을 찍으러 갔던 게 맞는데, 밤을 꼬박 새웠지만 1장의 사진도 건지지 못했다고 한다. 그리고 산을 내려오는 길에 일출을 찍었다는 것이다.

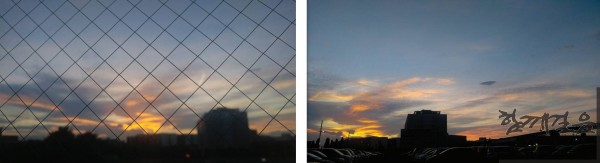

“일출 사진을 찍으면서 이제는 옛날(조금 보일 때)처럼 못 찍겠다고 생각했어요. 야경도 한계가 있으니 다른 방법을 찾아야 하지 않을까 생각도 들었고요. 그리고 사람들에게 시각장애 사진작가에 대해 설명할 때 항상 사용하는 2장의 사진이 있어요. 1장은 뒤에 풍경이 흐리게 되어 있고 앞에 철조망이 선명하게 나와 있어요. 다른 1장은 철조망이 흐리게 잘 안 보이고 뒤에 풍경이 선명하게 잘 나와 있어요. 이 사진들은 앞에 뭐가 있는지 전혀 안 보이는 상태에서 카메라 셔터를 조작해서 촬영한 사진들이에요.”

전혀 안 보이는 상태에서 촬영했지만, 동일한 장소에서 2가지의 방법으로 설정한 촬영이다. 김우림 씨는 몰랐지만, 해당 장소에 어떤 풍경이 있는지 카메라가 알려준 것이다. 철조망과 풍경을 각각 선명하게 찍어주는 셔터 조작을 통해 김우림 씨가 전혀 보지 못했더라도 해당 장소에 대해서 알 수 있도록 카메라가 사진의 일부가 되어준 것이다. 이 방법이 김우림 씨가 사진을 촬영할 때, 또 시각장애 사진작가에 대해 설명할 때 굉장히 중요하게 생각하는 부분이다.

“냉정히 보면 사진이 시각예술이니까 시각장애인이라는 타이틀을 떼고 나면 경쟁력 측면에서 문제가 있는 게 사실이에요. 제가 만약 시각장애인이라고 소개하면 어떻게 사진을 찍을지, 신기하게들 생각하시죠. 그런데 막상 제가 촬영한 사진을 시각장애인이 찍은 거라고 밝히지 않고 시각장애가 없는 사진작가가 찍은 사진과 놓고 비교를 하면 특징적인 부분이 있죠. 뭐랄까, 작품성이라고 하는 면에서는 해석의 여지가 있는 거죠.”

시각장애인이 찍은 사진에 대해 이야기하던 김우림 씨가 디지털카메라의 탄생 에피소드를 들려줬다. 필름을 제작하는 유명한 회사인 ‘코닥’에서 중요하게 생각하는 운영 모토는 ‘기술이란 그것에 대해서 전혀 모르는 누군가에게 아주 쉽게 설명할 수 있어야 제대로 완성되는 것’이다. 그래서 필름이 무엇인지 운영진 스스로에게 질문을 던졌다. 사진에 대해서 하나도 모르는 어린아이에게 필름에 대해서 뭐라고 설명할 것인가? 필름은 바로 ‘장면을 기록하는 매체’라고 답을 내렸고, 그럼 필름이 기록을 위한 매체라면 필름이 아닌 다른 곳에도 기록을 할 수 있을 거라는 아이디어로 지금 누구나 사용하고 있는 디지털카메라가 탄생했다는 것이다.

“마찬가지로 사진이 뭐냐고 묻는다면 ‘시선의 공유’라고 하죠. 같은 대상이라도 내가 뭘 봤고, 뭘 느꼈고, 어떻게 인지했는지를 압축해서 자기만의 방법으로 표현하는 게 사진이라고 생각해요. 그래서 카메라를 다룰 수 있다면 시각장애가 사진을 못 찍게 만드는 방해 요소가 아니라 내가 찍는 사진에서 하나의 스타일이 될 수 있다고 생각해요. 그래서 저는 누가 인정을 해주건 그렇지 않건 제가 사진을 찍기 위해 남들보다 10배, 100배 더 노력을 들이면 어떤 장애물이 있더라도 시각장애인이 세상을 이렇게 본다는 걸 표현하고 싶은 거죠. 누가 거기에 대해서 안 예쁘다거나 사진이 아니라고 해도 저는 제 표현을 했고, 해석은 보는 사람에게 달려 있죠. 다만 표현과 해석 사이에 시각장애라고 하는 필터가 하나 있을 뿐인 거죠.”

이 글을 읽으면서 김우림 씨가 시각장애를 가지고 있음에도 불구하고 대단하다고 생각하는 사람이 있다면, 김우림 씨의 인터뷰가 장애에 대한 인식개선이 되길 바란다. 사진과 같은 어떤 일을 하는 데 있어 장애는 방해 요소가 되는 게 아니라, 그 일을 하는 과정에서 함께 표현 하는 요소일 뿐이다. 아무리 같은 대상을 배경으로 사진을 찍더라도 사람들마다 찍고 싶은 부분과 표현하고 싶은 부분이 다르듯 김우림 씨도 자신이 세상에 표현하고 싶은 것을 위해 사진을 찍는 것이다. 그렇기에 앞으로도 김우림 씨가 그의 시선으로 공유하고자 하는, 표현하고 자 하는 사진을 기대하고 응원한다.

작성자박관찬 기자 p306kc@naver.com

Copyright by 함께걸음(http://news.cowalk.or.kr) All Rights Reserved. 무단 전재 및 재배포 금지

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.