글이 아닌 몸을 보다

본문

|

||

| 사진. 박동명 | ||

변호사 김원영은 작가다. <실격당한 자들을 위한 변론>(2018)은 작년 다수의 매체에서 올해의 책으로 선정됐다. 2010년에 쓴 책은 개정판 <희망 대신 욕망>(2019)으로 출간 됐다. <한겨레>와 <시사인>에 칼럼을 쓰고 있다. 그의 글은 한발 떨어져 관망하는 관찰자의 글이 아니다. 그는 자기 안팎에서 겪는 것을 쓴다. 콤플렉스를 털어놓고, 장애인이 잘못된 존재가 아님을 증명하려 고투한다.

글로 자신을 드러내던 그가 연극 무대에서 몸을 드러냈다. 그는 김원영일 수도 있는 한 남자로 등장한다.

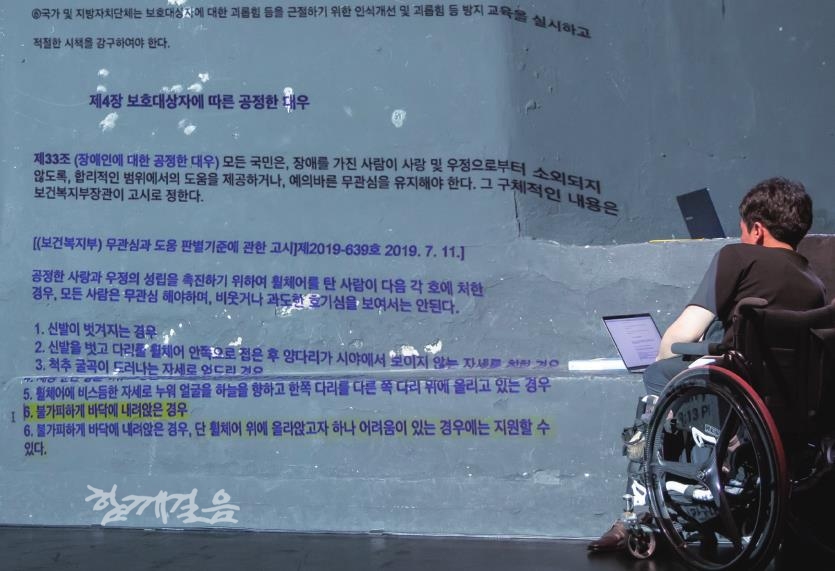

엎드려 노트북을 보던 남자가 외출을 준비한다. 우람한 팔로 파일을 둥글게 말아 가는 허벅지에 덧대고 커다란 정장 바지를 입는다. 바지만큼 큰 구두를 신는다. 키가 커 보이려 휠체어에 두꺼운 책 두 권을 깔고 앉는다. 다리를 꼬자 구두가 힘없이 떨어진다. 한 관객이 웃음을 터뜨린다. 남자는 노트북 문서창에 “1. 신발이 벗겨지는 경우”라고 적는다.

차별을 받으면 상처가 남는다. 더구나 “단지 내가 내 자신이기 때문에 다른 사람과 동등하게 대우받지 못하는 경험을 계속하다 보면, 우리는 결국 내 모습 그대로를 부정하기가 쉽다.” 따라서 차별은 해선 안 되는 행동이고, 차별금지법은 정당하다.

사랑(우정)은 특정 사람을 더 좋아하는 차별적 감정이다. 우리는 그 감정 자체를 비난할 수 없다. 나도 똑같이 좋아해 달라고 요구할 수 없다. 사랑은 지극히 사적 영역인 데다 자기 의지로도 어쩌기 어렵다고 여기기 때문이다. 그러나 사랑에서 소외당하는 경험 또한 존재를 거부당하는 경험이고, 자기 부정으로 이어질 수 있다.

남자도 억지로 사랑받을 수 없다는 걸 안다. 그는 강연장에서 ‘인간은 근본적으로 모두 동등하다’고, ‘더 낫고 더 못한 인간은 없다’고 말하지만, 강연장 조명이 없는 무대 구석에서는 “더 보기 좋고, 더 보기 안 좋은 건 있다”라고 여러 번 읊조린다. ‘더 보기 안 좋은’ 사람은 사랑을 주고받는 관계를 형성하기에 불리하다. 보기 안 좋은 원인이 장애에 있다면 그것은 바꿀 수도 없다. 타고난 것으로 차별받는 건 공평하지 않다.

|

||

남자는 그래서 <사랑 및 우정에서의 차별금지 및 권리구제에 관한 법률>을 작성한다. 장애인의 신체로 살아가려면 필요한, 그러나 매력이 떨어져 보일 수 있는 동작을 할 때 타인은 ‘예의 바른 무관심을 유지해야 한다’는 조항을 넣는다. 그는 그렇게 사랑과 우정의 관계에서 소외당하지 않고 자신을 지키려 한다.

이 ‘사랑차별금지법’이 정말로 ‘타인의 사랑과 관심, 환대를 받음에 있어 겪는 차별을 금지’할 수 있을까. 장애인은 그저 예의 바르게 소외되는 것 아닐까? 누군가와 관계를 맺으려면 그 사람을 봐야 한다. 육체는 단지 정신을 담고 있는 껍데기가 아니다. 김원영은 <실격당한 자들을 위한 변론>에서 “신체에 대한 혐오야말로 그 존재에 대한 진정한 부정이고, 그에 대한 무심함이야말로 그 존재에 대한 완전한 무시가 아닐까”라고 묻고는 “신체와 함께하고 싶다는 선언이야말로 타인을 향한 욕망이고, 곧 사랑이다”라고 답한다.

남자는 자기 신체를 드러내기로 결심한다. 공연 사이사이 떨어뜨리고 다시 신던 신발을 스스로 벗어던진다. 몸에 맞지 않는 바지를 벗는다. 허벅지에 찬 파일을 떼어낸다. 타인의 무관심을 요구하던 동작을 보란 듯 하나씩 느리게 하고는 반복한다. 끝판에는 휠체어에서 내려와 바닥을 기어다니고, 손으로 탭댄스를 추는 등 약 5분간 역동적인 움직임을 보여준다. 잠시 숨을 고른 뒤 관객에게 동참을 권하는 손을 내민다.

|

||

“(손을 내밀 때) 매 순간 누군가 나오기를 바라며 긴장했어요.” 공연을 마치고 며칠 뒤에 만난 김원영이 말했다. ‘무관심 목록’은 실제 그가 타인 앞에서 절대 하지 않는 동작들이다. 또 김원영은 로스쿨 2학년까지 허벅지에 파일을 덧댄 채 바지를 입었다. 그랬던 그가 관객 앞에서 부끄러워하던 동작을 하고, 콤플렉스인 신체를 드러냈다. 그리고 손을 내밀었다. “그동안 장애로 인한 신체적 특성은 감추고 언어로 저를 설명하는 삶을 살아왔어요. 제 책을 보고 독자들이 제게 가졌던 생각을, 진짜 내 신체와 대면해서도 할 수 있나 실험해 본 거죠.”

리허설을 포함한 다섯 번의 공연에서 관객은 모두 그의 손을 잡았고, 함께 무대를 뒹굴었다. “비유적 의미에서 관객은 일반적인 사회의 시선이잖아요. 물론 누군가는 혐오하겠지만 한국 사회에 좋은 관객도 많을 거라는 믿음과, 장애인이 자기를 적극적으로 표현해도 되겠다는 자신감이 생겼어요.” 실험은 성공했다.

Copyright by 함께걸음(http://news.cowalk.or.kr) All Rights Reserved. 무단 전재 및 재배포 금지